- 2.41 MB

- 2022-04-29 14:25:56 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

'桥梁施工--辛益德

第一节桥梁结构施工方法分类基础施工墩台施工上部结构施工简支梁桥逐孔法悬臂法顶推法现浇拱桥缆索吊装法转体法船水中支架自然筑岛围堰干地施工水域施工就地浇筑拼装预制件桥梁结构施工

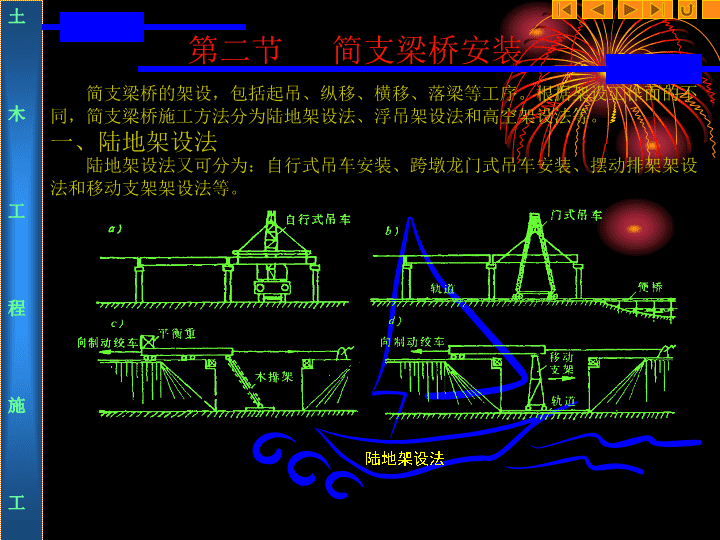

第二节简支梁桥安装简支梁桥的架设,包括起吊、纵移、横移、落梁等工序。根据架设工作面的不同,简支梁桥施工方法分为陆地架设法、浮吊架设法和高空架设法等。一、陆地架设法陆地架设法又可分为:自行式吊车安装、跨墩龙门式吊车安装、摆动排架架设法和移动支架架设法等。陆地架设法

第四节悬臂法施工悬臂施工法是从桥墩开始,两侧对称现浇梁段或将预制节段对称进行拼装。前者为悬臂浇筑施工,后者为悬臂拼装施工。一、悬臂浇筑施工1.施工挂篮挂篮是悬臂浇筑施工的主要工艺设备,它是一个能沿轨道行走的活动脚手架。挂篮的主要组成部分有承重系统、悬吊系统、锚固系统、行走系统、模板与支架系统。挂篮结构简图1-底模板;2,3,4-悬吊系统;5-承重结构;6-行走系统;7-平衡重;8-锚固系统;9-工作平台

第四节悬臂法施工用挂篮浇筑初始几对梁段时,墩顶工作面窄,两侧挂篮的承重结构应连在一起,如图所示。待梁浇筑到一定长度后再将两侧承重结构分开,如图所示。使用挂篮的两种施工状态

第四节悬臂法施工2.悬臂施工工艺流程(1)挂篮前移就位;(2)安装箱梁底模;(3)安装底板及肋板钢筋;(4)浇底板混凝土及养生;(5)安装肋模、顶模及肋内预应力管道;(6)安装顶板钢筋及顶板预应力管道;(7)浇筑肋板及顶板混凝土;(8)检查并清洁预应力管道;(9)混凝土养生;(10)拆除模板;(11)穿钢丝束;(12)张拉预应力钢束;(13)管道灌浆。二、悬臂拼装施工1.块件预制块件应在台座上连续啮合预制,一般是在工厂或桥位附近将梁体沿轴线划分成适当长度的块件,然后进行预制。块件预制

第四节悬臂法施工2.块件的运输与拼装块件的运输方式分为场内运输、块件装船和浮运。块件的拼装根据施工现场的实际情况采用不同的方法。常用的方法有自行式吊车拼装、门式吊车拼装、水上浮吊拼装、高空悬拼等。图(a)是用沿轨道移动的伸臂吊机进行悬拼的示意图。图(b)是用拼拆式活动吊机进行悬拼的示意图。图(c)是用缆索起重机吊运和拼装块件的示意图。高空悬臂拼装

第四节悬臂法施工悬拼过程中的接缝形式有湿接缝、干接缝、半干接缝和胶接缝等几种。图(a)为湿接缝,图(b)为干接缝,图(c)为半干接缝,图(d)、(e)、(f)为胶接缝。3.穿束与张拉(1)穿束穿束有明槽穿束和暗管穿束两种。明槽穿束难度相对较小。预应力钢丝束锚固在顶板加厚部分,在此部分预留有管道,如图所示。明槽钢丝束一般为等间距布置,穿束前先将钢丝束在明槽内摆平,之后再分别将钢丝束穿入两端管道内。管道两头伸出的钢丝束应等长。暗管穿束一般采用人工推送,实际操作应根据钢丝束的长短进行。块件的接缝形式

4.合拢段施工合拢顺序一般为先边跨,后中跨。多跨一次合拢时,必须同时均衡对称地合拢。合拢前应在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,使悬臂挠度保持稳定。合拢段的混凝土强度等级可提高一级,以尽早张拉。合拢段混凝土浇筑完后,应加强养护,悬臂端应覆盖,防止日晒。合拢段也可采用挂梁连接,施工方法与简支梁安装相同。明槽钢丝束布置(2)张拉挂篮移动前,顶、腹板纵向钢丝束应按设计要求的张拉顺序张拉,如设计未作规定,可采取分批、分阶段对称张拉。张拉时注意梁体和锚具的变化。张拉要按《公路桥涵施工技术规范》的规定及设计要求执行。第四节悬臂法施工

第五节顶推法施工顶推法是在桥头逐段浇筑或拼装梁体,在梁前端安装导梁,用千斤顶纵向顶推,使梁体通过各墩顶的临时滑动支座就位的施工方法。此法适用于中等跨径的连续梁桥。一、顶推装置与顶推工艺顶推法施工中采用的主要装置是千斤顶、滑板和滑道。根据传力方式的不同,顶推装置分为推头式和拉杆式两种。推头式顶推装置的顶推方法如图所示。图(a)用于桥台处的顶推。图(b)可用于梁中各点的顶推。拉杆式顶推装置的布置如图所示。顶推法常用的滑道装置如图所示,它包括墩顶处混凝土滑台、铬钢板和滑板三部分。推头式顶推装置

第五节顶推法施工拉杆式顶推装置

滑道构造第五节顶推法施工

顶推法的施工方式包括单向顶推和双向顶推以及单点顶推和多点顶推等多种。图(a)为单向单点顶推方式,适用于建造跨度为40~60m的多跨连续梁桥。图(b)为单向多点顶推方式,适用于建造特别长的多联多跨桥梁。图(c)为双向顶推方式,适用于不设临时墩而修建中跨跨径很大的连续梁桥。第五节顶推法施工连续梁顶推法施工示意图(a)单向单点顶推;(b)单向多点顶推;(c)双向顶推l—制梁场;2—梁段;3—导梁;4—千斤顶装置;5—滑道支承;6—临时墩;7—已架完的梁;8—平衡重二、顶推法的施工方式

第六节现浇拱桥施工一、拱架的型式和构造拱架按所用材料可分为木拱架,钢拱架,竹拱架、竹木拱架及“土牛拱胎”等型式。目前在修建中、小跨径的拱桥时,木拱架仍应用很多。木拱架构造形式可分为满布式拱架、拱式拱架及混合式拱架等几种。满布式拱架的常用型式有:立柱式和撑架式。立柱式拱架,构造和制作都很简单,但需要立柱较多,一般用于高度和跨度都不大的拱桥。撑架式拱架(图)是将立柱式拱架加以改进,用支架加斜撑来代替较多的立柱,由于它在一定程度上满足了通航的需要,因此实际工程中采用较多。右图是满布式拱架常用节点构造的一种型式。撑架式拱架的型式满布式拱架的节点构造

第六节现浇拱桥施工二、拱架的预拱度拱架预拱度是指为抵消拱架在施工荷载作用下产生的位移(挠度),而在拱架施工或制作时预留的与位移方向相反的校正量。拱顶预留的总预拱度,可根据各种下沉量求得。施工时根据计算值,结合实践经验进行适当调整。一般情况下,可根据《桥规》的规定,拱顶预留拱度按l/400~l/800估算(l为拱圈跨径)。当算出拱顶预拱度后,其余各点的预加高度可近似地按二次抛物线分配(图a)。对于无支架或早期脱架施工的悬链线拱(悬链线作拱轴线),应采用降低拱轴系数(拱轴系数为拱脚恒荷载与拱顶恒荷载之比)的方法来设置预拱度,如图b所示。拱架预留拱度的分配形式

第六节现浇拱桥施工三、拱圈及拱上建筑的施工1.拱圈的施工拱圈的常用施工方法有:连续浇筑、分段浇筑和分环分段浇筑。跨径小于16m的拱圈或拱肋,应按拱圈全宽,由两端拱脚向拱顶对称连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部完成。跨度大于16m的拱圈或拱肋,采用沿拱跨方向分段浇筑。分段时对称施工的顺序一般如图所示。浇筑大跨径拱圈(拱肋)混凝土时,宜采用分环施工,下环合拢后再浇筑上环混凝土。有时也采用分环又分段的浇筑方法。图7.18拱圈分段施工的一般顺序

2.拱上建筑的施工在拱圈合拢及混凝土或砂浆达到设计强度的30%后即可进行拱上建筑的施工。对于石拱桥,一般不少于合拢后三昼夜。空腹式拱上建筑一般是砌完腹孔墩后即卸落拱架,然后再对称均衡地砌筑腹拱圈、侧墙。实腹式拱上建筑应由拱脚向拱顶对称地砌筑,砌完侧墙后,再填筑拱腹填料及修建桥面结构等。第六节现浇拱桥施工

第七节缆索吊机安装拱桥缆索吊装施工方法是我国大跨度拱无支架施工的主要方法,利用支承在索塔上的缆索运输和安装桥梁构件。拱桥缆索吊装施工包括:拱肋(箱)的预制、移运和吊装,主拱圈的砌筑,拱上建筑的砌筑,桥面结构的施工等主要工序。它除了拱圈吊装和移运之外其它工序与有支架拱桥施工方法相类似。一、吊装设备及其布置型式缆索吊装设备,按其用途和作用可以分为:主索、工作索、塔架和锚固装置等四个基本组成部分。其中主要机具设备包括主索、起重索、牵引索、结索、扣索、浪风索、塔架(包括索鞍)、地锚(地垅)、滑轮、电动卷扬机或手摇绞车等。其布置型式如图所示。二、施工加载程序设计中、小跨径拱桥,拱肋的截面尺寸在一定范围内,可不作施工加载程序设计,按有支架施工方法对拱上结构作对称、均衡的施工。大、中跨径的箱形拱桥或双曲拱桥,一般按分环分段、均衡对称加载的原则进行设计。先在拱的两个半跨上,分成若干段,然后在相应部位同时进行相等数量的施工加载。对于坡拱桥,应使低拱脚半跨的加载量稍大于高拱脚半跨的加载量。多孔拱桥的两个邻孔之间,要求均衡加载。两孔的施工进度不能相差太远,否则桥墩会承受过大的单向推力而产生很大位移,导致施工进度快的一孔的拱顶向下沉,而邻孔的拱顶向上升,严重时会使拱圈开裂。施工加载程序设计比较复杂,可参考桥梁施工设计手册和相关施工技术规范。

缆索吊装设备及其布置型式第七节缆索吊机安装拱桥

第八节转体法施工有平衡重平面转体施工使用的转体装置主要有两种:—种是环道平面承重转体,见图(a);另一种是轴心承重转体,见图(b)。1.转动体系的构造转动体系主要包括底盘、上盘、背墙、桥体上部构造、拉杆(或拉索)等几部分,如图7.20所示。(1)四氟板环道四氟板环道是一种平面承重转体装置,它主要由轴心和环形滑道组成,见图所示,其中图(a)为环形滑道构造,图(b)为轴心构造。(2)球面铰、轨道板和钢滚轮各种球面铰、轨道板和钢滚轮的构造见图所示。一、有平衡重平面转体施工转动体系的一般构造

第八节转体法施工球面铰、轨道板及滚轮的构造四氟板环道的构造

第八节转体法施工2.有平衡重平面转体拱桥的主要施工工艺有平衡重平面转体拱桥的主要施工顺序为:①制作底盘;②制作上转盘;③布置牵引系统的锚碇及滑轮,试转上转盘到预制轴线位置;④浇筑背墙;⑤浇筑主拱圈上部结构;⑥张拉拉杆(或扣索),使上部结构脱离支架,并且和上转盘、背墙形成一个转动体系,通过配重把结构重心调到轴心;⑦牵引转动体系,使半拱平面转动合拢;⑧封上下盘,夯填桥台背土,封拱顶,松拉杆或索扣,实现体系转换。二、无平衡重转体施工无平衡重转体施工采用锚固体系代替平衡重,其一般构造如图所示,由锚固体系、转动体系和位控体系构成平衡的转体系统。锚固体系由锚碇、尾索、支撑、锚梁(或锚块)及立柱组成。转动体系由拱体、上转轴、下转轴、下转盘、下环道和扣索组成。图为上转轴的一般构造,图为下转盘的一般构造。转动体系施工可按下列程序进行:安装下转轴、浇筑下环道、安装转盘、浇筑转盘混凝土、安装拱脚铰、浇筑铰脚混凝土、拼装拱体、穿扣索、安装上转轴等等。位控体系包括扣点缆风索和转盘牵引系统,用以控制在转动过程中转动体的转动速度和位置,安装时的技术要求应按照规范中的有关规定执行。

第八节转体法施工拱桥无平衡重转体一般构造

上转轴的一般构造下转盘的一般构造第八节转体法施工

第四章资本积累及其历史趋势28

教学安排内容目标资本主义再生产和资本积累资本再生产和资本积累的基本原理资本有机构成和相对过剩人口资本有机构成及其变化趋势、相对过剩人口资本主义积累的一般规律和历史趋势资本积累的一般规律、资本积累的历史作用和历史趋势29

第一节资本主义再生产和资本积累一.社会再生产过程1.一个社会任何时候都不能停止消费,因而也就不能停止生产。生产是一个循环往复又不断创新的过程,上一次生产过程的结束,意味着下一次生产过程的开始。这种不断重复、不断更新的生产过程,被称为是社会再生产过程。30

2.任何社会再生产都包括两方面的内容,一方面是物质资料再生产,另一方面又是生产关系再生产。社会再生产,是物质资料再生产和生产关系再生产的统一。资本主义再生产,是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。3.再生产从其规模上考察,分为简单再生产和扩大再生产。(1)简单再生产,是指维持原有生产规模的再生产。也就是说,生产出来的产品只够补偿在生产中消耗掉的生产资料和生活资料。31

(2)扩大再生产,是指生产规模在原有基础上扩大了的再生产。也就是说,生产出来的产品,除了能够补偿在生产中消耗掉的生产资料和生活资料之外,还有多余的物质资料可以投入到生产中去,从而使原有生产规模扩大。(3)简单再生产是扩大再生产的基础和出发点,是扩大再生产重要的组成部分。扩大再生产是简单再生产的进一步发展。32

二.资本主义简单再生产1.资本主义简单再生产,是指资本家将剩余价值全部用于个人消费,而在原有规模上重复进行的再生产。2.资本主义再生产的特征是扩大再生产。但分析资本主义再生产,必须从简单再生产开始。其原因在于简单再生产的重复进行和其连续性,会呈现出资本一次孤立的生产过程所看不到的新特征。33

(1)资本家购买劳动力所用的可变资本是工人自己创造出来的。(2)资本家手中的全部资本都是工人创造的。(3)工人的消费是资本主义再生产的必要条件。资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。三.资本主义扩大再生产34

1.资本主义扩大再生产,是指资本家把工人创造的剩余价值一部分转化为追加资本,用来购买更多的生产资料、雇佣更多的劳动力,使生产在扩大的规模上重复进行。2.资本主义扩大再生产的特点。(1)用于扩大再生产的追加资本,从一开始就全部是资本化的剩余价值。(2)用于扩大再生产的追加资本,不仅是剥削工人创造的剩余价值的结果,而且是扩大占有更多的剩余价值的手段。35

(3)劳动力买卖的真实内容,是资本家用不等价物来占有工人的一部分劳动,以便占有更大量的工人的活劳动。四.资本积累1、资本积累是剩余价值的资本化。(1)资本积累的实质,是资本家利用占有的剩余价值作为追加资本,扩大再生产规模,以便获得更多的剩余价值。36

(2)资本积累是扩大再生产的重要源泉,扩大再生产是资本积累的必然结果。2.扩大再生产是资本主义再生产的特征(资本积累的原因)。(1)资本追求价值增殖即剩余价值,是资本主义生产的直接目的和内在动力。为了实现扩大再生产,资本家必须将剩余价值更多地用于积累。37

(2)竞争是扩大再生产的外在压力。竞争使得资本主义生产方式的内在规律,作为外在的强制规律支配着每一个资本家。在激烈的竞争中,资本规模的大小,往往是决定胜负的重要条件之一。3、影响资本积累的主要因素。资本积累首先取决于剩余价值分割为积累基金和消费基金的比例。其次,资本积累的量取决于剩余价值的绝对量。一切能够决定剩余价值量的因素,都是影响资本积累量的因素。38

(1)对劳动力的剥削程度。对劳动力的剥削程度越高,同量资本获得的剩余价值量就越多,资本积累量就越多。(2)社会劳动生产率水平。劳动生产率的提高,会使原有资本和追加资本以更集约的方式被使用而发挥更大的效率,从而带来更多的剩余价值,特别是相对剩余价值,资本积累的数量也会随之增加。39

(3)所用资本与所费资本差额的扩大。所用资本是指生产过程中占用和全部发挥作用的资本,所费资本是指在生产过程中逐渐转移和实际消耗掉的资本。两者的差额表明,劳动资料在其使用过程中,价值的一部分虽已转移,但实物形式仍然可以发挥原有的作用。两者差额的扩大,所用资本中没有转移的部分能够在更长时间内为资本提供无偿服务。同时,固定资本折旧基金可以在更长的时间内用于资本积累和扩大再生产。40

(4)预付资本量的大小。在剩余价值率既定的情况下,剩余价值量取决于被剥削工人的人数。预付资本量的增大,可能带来可变资本的相应增加,被剥削的雇佣工人越多,剩余价值量也将越多,积累的规模也可能越大。第二节资本积累的一般规律一.资本有机构成的提高(一)扩大再生产的实现形式,分为内涵扩大再生产和外延扩大再生产41

1.内涵扩大再生产是指依靠生产要素使用效率的提高,即通过生产资料质量的提高、技术的进步和劳动生产率的提高来实现的扩大再生产。2.外延扩大再生产是指依靠扩大生产要素即生产资料和劳动力等的数量来实现的扩大再生产。3.一般来说,在生产技术水平和生产资料使用效率较低的情况下,以外延扩大再生产方式为主。随着科学技术的迅速发展和生产资料使用效率的不断提高,内涵扩大再生产会逐渐地取代外延扩大再生产而居于主导地位。42

(二)资本有机构成及其提高1.资本的构成。(1)资本的技术构成:由建立在一定技术基础上的所使用生产资料和劳动力的数量比率所决定的资本构成。资本技术构成的提高,意味着每个劳动力推动的生产资料的数量越多。(2)资本的价值构成:由一定数量的不变资本和可变资本的比率所决定的资本构成。显然,资本的价值构成由资本的技术构成所决定,但两者变化并不完全一致。43

(3)资本的有机构成:由资本的技术构成决定并反映资本技术构成变化的资本价值构成,用c:v来表示。2.资本有机构成提高是资本积累的必然趋势。(1)资本技术构成变化和提高,是资本有机构成变化和提高的基础。44

(2)资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力所引起的技术进步,既是导致资本积累的原因,也是推动资本技术构成和资本有机构成不断提高最终动因和物质技术基础。(3)资本积累的增长,使得单个资本规模扩大,为资本有机构成不断提高奠定了物质经济基础。(三)资本积聚和资本集中1.单个资本依靠本积聚和资本集中扩大自己的规模。45

(1)资本积聚是个别资本通过资本积累即剩余价值资本化来增大资本规模,从而引起生产资料和劳动力在单个资本手中的积聚。资本积聚是资本积累的必然结果。(2)资本集中是许多分散的单个互相吸引,将已经存在的规模较小的资本合并成为大资本。竞争和信用是资本集中两个最强有力的杠杆:实力强大的资本通过竞争兼并实力较弱的其他资本;通过信用这一强有力的杠杆,实现资本不同形式的联合。如,随着生产技术的进步和生产规模的扩大,股份公司越来越成为资本主义企业的主要形式。46

(3)资本集中是单个资本扩大规模的主要途径:第一,集中补充了积累的作用,使单个资本能够迅速地扩大规模,促进了生产技术的发展和进步,成为社会积累强有力的杠杆。第二,集中比积累更能加快单个资本规模扩大的速度。第三,集中在加强和加速积累的同时,使资本有机构成不断提高,造成对劳动力的需求相对减少。47

2.资本积聚和资本集中的关系。(1)资本积聚和资本集中是单个资本规模增大的两个主要途径,它们之间的区别主要表现在:第一,随着单个资本的积聚,社会资本总额也会增大。资本集中是现有资本的兼并与重组,它虽然可以使用价值单个资本规模扩大,但并不改变社会资本的总额。48

第二,资本积聚要受到社会财富(包括追加的生产资料和消费资料)绝对增长量的限制,因而增长速度较慢。资本集中只是改变现有资本的配置,不受社会财富增长绝对量的限制,可在短时间内实现资本的迅速膨胀。(2)资本积聚和资本集中的相互联系。第一,资本积聚促进资本集中的发展。伴随资本积聚,单个资本规模扩大,竞争实力相应提高,为大资本兼并中小资本,加快资本集中创造了条件。49

第二,资本集中使单个资本有条件实现企业的规模经营,促进先进技术的开发与应用,为企业赢得更多的剩余价值,促进资本积累和积聚。二.相对过剩人口与失业1.资本积聚和资本集中,促使资本主义企业生产规模不断扩大,资本有机构成不断提高,资本对劳动力的需求相对下降,工人失业,出现相对过剩人口。50

2.相对过剩人口,是指劳动力的供给量相对于资本对它的需求量,表现为过剩的劳动人口。通常指资本主义社会工人失业和半失业的状态。3.相对过剩人口的形成。(1)相对过剩人口作为一种社会现象,是由特定经济条件决定的,即伴随资本积累、资本有机构成提高的必然结果。51

(2)随着资本积累、资本有机构成的提高,可变资本在全部资本中所占比重相对下降。从而资本对劳动力的需求相对减少。虽然随着资本总额增长,资本对可变资本的需求也会增加,但增加的比例会越来越小。(3)劳动力的供给却在资本积累的进程中增加了:一是机械化的发展,产生机器排斥工人的现象,体力劳动的强度降低,使得劳动力的适用范围扩大;二是竞争使得小生产者和中小资本家破产,雇佣劳动者队伍在扩大。52

(4)工人在创造资本积累和先进技术装备的同时,也使自己变成了相对过剩人口,这就是资本主义生产方式特有的人口规律。4.相对过剩人口不仅是资本积累的产物,也是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。(1)作为资本积累必然产物的相对过剩人口,不能被资本吸收,处于失业状态,组成产业后备军。53

(2)产业后备军队伍的存在,一方面等于是劳动力的蓄水池,资本家在扩大生产规模或创建新的生产部门时,有可能随时获得可供利用的劳动力。另一方面,资本家还可以利用产业后备军来威胁在业工人,迫使在业工人提高劳动强度和接受资本家的苛刻条件。4、相对过剩人口的三种基本形式。(1)流动的过剩人口指那些暂时找不到工作或暂时从生产过程中被排挤出来的失业人口。54

(2)潜在的过剩人口指那些在农村多少还有一小块土地,靠经营这一小块土地和打短工过着艰苦生活的人。由于城市也存在着大量失业人口,他们只能暂时留在农村。他们是补充城市雇佣劳动者的源泉。(3)停滞的过剩人口指那些没有固定职业依靠干些杂活勉强维持生活的人。他们虽然是现役劳动力的一部分,但劳动条件比一般工人更坏,生活水平则比一般工人更低。55

(4)“结构性”失业人口,即由于科学技术的进步和在生产中的应用,雇佣劳动者的技术技能无法满足资本对劳动力的需求而出现的失业人口。

三.资本主义积累的一般规律

(一)无产阶级的贫困化

1.资本主义积累的一般规律表现为:伴随资本积累,在资产阶级一方是财富的积累,整个资产阶级财富迅速膨胀;在无产阶级一方则是贫困的积累,是无产阶级的贫困化。56

2.无产阶级的贫困化有相对贫困化和绝对贫困化两种表现形式。(1)无产阶级的相对贫困化,是指相对于资产阶级而言,无产阶级在资本主义国家全部国民收入分配中所占比重日益下降的趋势。即使在国民收入增长的情况下,工人工资总额虽然有所增长,但与资本家获得的剩余价值相比,仍然呈现下降趋势。(2)无产阶级的绝对贫困化,是指在资本主义国家,工人的经济地位有时甚至出现绝对恶化的状况。57

(二)资本主义积累的历史趋势1.马克思坚持运用历史唯物主义关于生产力和生产关系对立统一规律的原理说明:代表资本主义生产方式的新的生产力的标志,是生产资料的集中和劳动的社会化;正是资本主义社会生产力的进步和发展,决定着资本主义生产关系的产生、发展和灭亡。58

(1)由于社会生产力的发展,生产资料的积聚,劳动协作和分工进一步发展,决定资本主义社会化大生产必然代替分散的小生产,资本主义私有制必然代表个体所有制,决定了资本主义生产关系的产生。这是第一次剥夺,剥夺者剥夺直接生产者,资产者剥夺小生产者。资本主义生产关系的产生,促进了社会生产力的发展。59

(2)生产力社会化的发展,使得土地和其他生产资料进一步转化为社会共同使用即“公共”的生产资料,劳动进一步社会化,决定了资本的集中,决定了大资本必然代替小资本,决定了资本主义生产关系的发展。这是第二次剥夺,剥夺者相互剥夺,大剥夺者剥夺小剥夺者,少数大资本剥夺多数中小资本。这是资本主义生产关系在资本主义范围内部的局部调整,进一步促进了社会生产力的发展。60

(3)由于社会生产力的进一步发展,资本集中基础上的分工和协作进一步发展,劳动资料日益转化为只能共同使用的劳动资料,生产资料因由于社会劳动共同使用的生产资料而日益节省,资本主义制度的世界性和国际性也日益发展。另一方面,生产资料和社会财富迅速集中到人数不断减少的资本巨头手里,贫困和剥削程度不断加深、力量日益壮大、觉悟和组织程度日益成熟的雇佣劳动者的反抗也不断增强。61

用生产资料的集中和劳动的社会化,同它的资本主义外壳—资本主义生产关系不相容,就是通常所说的资本主义基本矛盾。这一矛盾的发展和尖锐化,决定了资本主义私有制必然为社会主义公有制所代替。这是第三次剥夺,剥夺者被剥夺,无产者剥夺资产者,人民群众剥夺少数剥夺者即资本家。2.马克思还运用唯物辩证法否定之否定原理,说明资本主义私有制必然会为社会主义公有制代替。62

资本主义私有制是对以自己劳动为基础的个人私有制的否定。这是第一次否定。资本主义自身发展的客观辩证法,造成了对资本主义私有制自身的否定。这是第二次否定,即否定之否定。“这种否定不是重新建立私有制,而是在资本主义时代的成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制。”即生产资料的社会主义公有制,也有人理解为生产资料的社会主义公有制基础上的消费品的个人占有制。63

(三)正确认识当代资主义1.战后,资本主义发达国家工人阶级的生活状况有了很大改善,但资本主义基本矛盾依然存在。2.战后发达国家社会保障制度的建立,确实改善了劳动人民的生活状况,缓解了资本主义社会的贫困现象和阶级矛盾。然而,在普遍富裕的同时,贫困现象依然严重,社会保障制度不能完全扭转工人阶级与资产阶级之间不平等的经济地位,不能解决资本主义的基本矛盾。64

本章要点回顾1.影响资本积累的因素。2.资本积聚和资本集中的关系。3.资本有机构成的含义。65'

您可能关注的文档

- 最新案例分析-外科病人的代谢及营养治疗(一)课件PPT.ppt

- 最新桡神经深支卡压综合征课件PPT.ppt

- 最新案场主管培训课件PPT课件.ppt

- 最新桡骨下端骨折颈椎病与落腰椎间盘突出课件PPT.ppt

- 最新桡骨远端伸直型骨折纸夹板外固定治疗功能康复的观察与总结-丰盛医院(2)课件PPT.ppt

- 最新桡骨远端骨折应用锁定钢板手术方法 课件PPT课件.ppt

- 最新档案馆使用者之资讯行为研究34课件PPT.ppt

- 最新桡骨远端骨折课件(1)课件PPT.ppt

- 最新桥本氏脑病(1)课件PPT.ppt

- 最新桥梁工程第二章--桥梁规划设计概述及桥梁设荷载课件PPT.ppt

- 最新桥梁墩台施工课件PPT.ppt

- 最新桥梁加固与检测 检测仪器课程报告课件PPT.ppt

- 最新桥梁比选1课件PPT.ppt

- 最新梁梅课件急性刺激性气体中毒的救治课件PPT.ppt

- 最新桩基础工程课件PPT资料幻灯片.ppt

- 最新梅毒丙肝乙肝的诊PPT课件课件PPT.ppt

- 最新梅利亚谈支原体肺炎 课件PPT课件.ppt

- 最新梅毒检测课件课件PPT.ppt